„Die Armen, Waisen und Notleidenden in rührender Weise angenommen“

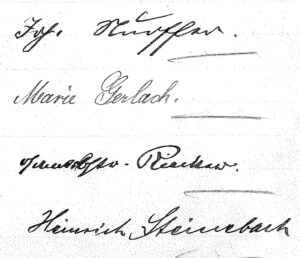

Marie Gerlach ist die erste Frau, die in Herrenberg erfolgreich für den Gemeinderat kandidierte. Von 1919 bis 1922 bestimmte sie die Lokalpolitik ihrer Heimatstadt aktiv mit. Sie war Mitglied des örtlichen Milchausschusses und „Vertrauensperson in den Angelegenheiten des Gemeindewaisenrats“.

Herkunft und Werdegang

Marie Gerlach kam am 26. März 1863 als siebtes Kind des Rotgerbers Carl Gottlob Gerlach und seiner zweiten Ehefrau Christina Rosina geb. Wörner in Herrenberg zur Welt. Sie blieb ledig und unterstützte ihren Bruder Karl, der den Betrieb des Vaters übernommen hatte, und dessen Frau Friederike im Haushalt, bei der Betreuung der acht Kinder und bei der Pflege der Eltern. Neben dieser Tätigkeit engagierte sie sich ehrenamtlich, vor allem in der evangelischen Kirchengemeinde.

Die Rotgerberfamilie Gerlach war eine alteingesessene Herrenberger Familie, die sich aktiv an der Stadtpolitik beteiligte. Karl Gerlach gehörte dem Gemeinderat bzw. dem Bürgerausschuss bis zu den Wahlen im Mai 1919 an. Marie Gerlach sammelte als Mitglied der „Kommission zur Kriegswohlfahrtspflege“ seit März 1915 erste Erfahrungen in der Arbeit der Stadtverwaltung. Man kann davon ausgehen, dass die DDP sie als Kandidatin anwarb, weil sie eine geachtete und geschätzte Persönlichkeit war. Das Wahlergebnis – mit 609 Stimmen erzielt sie das fünftbeste Ergebnis der Kandidierenden der DDP und das zehntbeste Ergebnis insgesamt – bestätigt dies.

Verteidigung des Mandats gelang nicht

Trotz ihres Ansehens, guter Einarbeitung in „alle Zweige der Verwaltung“ und großen Engagements für „die Armen, Waisen und Notleidenden“ glückte es der inzwischen 59-Jährigen nicht, ihr Mandat zu verteidigen. Bei den Wahlen am 17. Dezember 1922 erzielte Marie Gerlach mit 411 Stimmen das schlechteste Ergebnis aller Kandidierenden der DDP. Ende 1922 schied sie aus dem Gemeinderat aus.

Damit folgte Herrenberg dem allgemeinen Trend. Auf den ersten „Hype“ nach der Einführung des Frauenwahlrechts folgte die Ernüchterung. Wurden Frauen 1919 als Wählerinnen und Kandidatinnen noch massiv umworben, hatten sie es in den Folgejahren immer schwerer, aussichtsreiche Listenplätze zu erhalten und Abgeordnetenmandate zu erringen. Im württembergischen Landtag sank die Anzahl der weiblichen Abgeordneten mit jeder Wahl. Im Jahr 1919 waren 13 Abgeordnete von 150 weiblich, 1920 waren es noch fünf, 1930 nur noch drei.

Nach 1922 waren in Herrenberg die Wahllisten zum Gemeinderat wieder ausschließlich mit Männern besetzt. Marie Gerlach blieb nicht nur bis zum Ende der Weimarer Republik im Jahr 1933, sondern bis 1950 die einzige Frau, die je in den Herrenberger Gemeinderat gewählt wurde. Das änderte sich erst, als 1951 mit Lina Link und Olga Ressel gleich zwei Frauen in das Gremium einzogen.

Nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat lebte Marie Gerlach weiterhin mit der Familie ihres Bruders in der Seestraße 5. Im Januar 1945 zog sie zu ihrer Nichte Lydia Widmaier in die Alzentalstraße 22. Marie Gerlach starb am 19. September 1945 im Alter von 82 Jahren.

Originalbeitrag von Claudia Nowak-Walz für die Internetseite der Frauengeschichtswerkstatt Herrenberg, September 2025

URL: https://frauengeschichtswerkstatt-herrenberg.de/marie-gerlach/

Ein ausführlicheres Porträt von Marie Gerlach finden Sie in Frauen gestalten Herrenberg 2 (S. 155-166).

Marie Gerlach gehörte zu den Frauen, welche die Frauengeschichtswerkstatt in ihrer Veranstaltung zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts vorstellte.

Wir danken dem Stadtarchiv Herrenberg für die freundliche Genehmigung, die Fotos aus dem Gemeinderatsprotokoll und von Marie Gerlachs Elternhaus in diesem Beitrag zu verwenden.

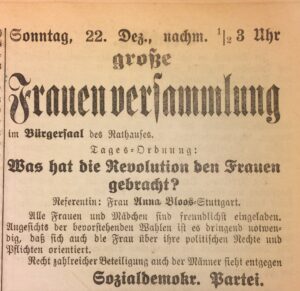

Bei den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919 kandidierte Anna Blos im Wahlbezirk Württemberg-Hohenzollern für die SPD und war am Ende die einzige Frau, welcher der Einzug ins nationale Parlament gelang. Eine Station im Wahlkampf war Sindelfingen, wo sie im Dezember 1918 eine Rede zum Thema „Was hat die Revolution den Frauen gebracht?“ hielt.

Bei den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919 kandidierte Anna Blos im Wahlbezirk Württemberg-Hohenzollern für die SPD und war am Ende die einzige Frau, welcher der Einzug ins nationale Parlament gelang. Eine Station im Wahlkampf war Sindelfingen, wo sie im Dezember 1918 eine Rede zum Thema „Was hat die Revolution den Frauen gebracht?“ hielt.