„In allen Ländern, wo der Krieg wütet, sind die Frauen in der Mehrheit. Die größere Zahl bedeutet auch die größere Verpflichtung. Wenn wir wollen, so können wir der Geschichte der Menschheit eine neue entscheidende Wendung geben.“

Mathilde Planck wurde am 29. November 1861 in Ulm geboren. Den deutsch-französischen Krieg und die Gründung des Deutschen Reiches 1870/71 erlebte die Neunjährige schon bewusst. Ihr Vater Karl Christian Planck war Professor und Gymnasiallehrer für Altphilologie. Er verstand sich als Prophet und Philosoph und Mathildes großes Vorbild. In ihrem lebenslangen Kampf gegen Gewalt und Krieg, für Frieden und Völkerverständigung hat sie sich das mutige, von materiellen Ansprüchen losgelöste Ethos ihres Vaters zu Eigen gemacht.

In der Familie wurde das freiheitliche Gedankengut der deutschen Märzrevolution von 1848/49 hochgehalten. Ein Erziehungsgrundsatz beider Eltern war, dass die Kinder nicht kritiklos mit der Menge gehen sollten, sondern in einem eventuell auch zu ertragenden Außenseiterschicksal Vorbild für das Rechte und Gute zu sein hätten. Jedes der Kinder sollte einen Beruf ausüben können, auch Mädchen und Frauen. Dies war am Ende des 19. Jahrhunderts noch ein Novum.

Allerdings musste das „Thildele“ sich nach dem frühen Tod des Vaters im Jahr 1879 zunächst um die Familie kümmern. Jahrelang meisterte sie seitdem den mütterlichen Haushalt, Sie pflegte die oft schwerkranke Mutter, besorgte deren Haushalt und betreute ihre drei jüngsten Geschwister. Seit 1880 wohnte die Großfamilie in Stuttgart.

Ausbildung und Berufstätigkeit als Lehrerin

Mit 23 Jahren entschied sich Mathilde Planck, sich zur Lehrerin ausbilden zu lassen – neben der Versorgung der Mutter und der Geschwister. Sie wählte diesen Beruf aber nicht aus Berufung – sie war schüchtern und empfand dies als Hindernis den Schülerinnen gegenüber –, sondern weil es fast keinen anderen qualifizierten Beruf für Frauen gab. Abitur und Studium waren für Frauen noch unerreichbar.

Nach dem Ablegen des Examens in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik im Jahr 1886 unterrichtete sie bis 1899 an einer Privatschule in Stuttgart. Nach 15 Jahren gab sie die Lehrerinnentätigkeit wegen Erschöpfung auf und widmete sich ganz dem Engagement in der württembergischen Frauenbewegung.

Vielfältiges Engagement in der Frauenbewegung

Schon während ihrer Tätigkeit als Lehrerin war Mathilde Planck in In unterschiedlichen Frauenvereinen aktiv gewesen, hatte Vorträge gehalten und Aufsätze verfasst.

Als Vorsitzende des Württembergischen Lehrerinnenvereins kämpfte sie besonders für eine Verbesserung der schlechtbezahlten Lehrerinnen und gegen das Zölibatsverdikt für angestellte unverbeamtete Lehrerinnen. (Bei Heirat mussten die Lehrerinnen ihren Arbeitsplatz aufgeben.)

Als Mitbegründerin des Stuttgarter Frauenclubs sowie des Verbandes Württembergischer Frauenvereine und als Redakteurin der Zeitschrift „Die Frauenwacht“ setzte sie sich für bessere Bildungsvoraussetzungen und Berufschancen für Mädchen und Frauen sowie für die Verbesserung der Lebensumstände von Frauen und das Frauenwahlrecht ein. Als Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft stand sie auf der Seite derer, die den Ersten Weltkrieg zu verhindern versuchten.

Landtagsabgeordnete und Journalistin

Ein neuer Abschnitt in ihrem Leben begann, als sie 1919 nach dem Ersten Weltkrieg, als Vertreterin der DDP (Deutsche Demokratische Partei, heute: FDP) in die Verfassunggebende Landesversammlung Württembergs gewählt wurde. Als Volksvertreterin war es ihr Bestreben, die Kriegsnot und den Verlust jeglicher Würde in der Zukunft zu verhindern.

lm Landtag, dem sie bis 1928 angehörte, setzte sie sich besonders für die Waisenpflege, gegen Alkoholmissbrauch, gegen die aus ihrer Sicht „staatliche Förderung der Prostitution“, für einen liberaleren Strafvollzug und für Erziehungs- und Schulfragen ein.

Um ihre Ziele auch politisch noch unerfahrenen Frauen zugänglich zu machen, arbeitete sie weiterhin als Journalistin: Von 1921 bis 1927 war sie die Redakteurin der Frauenseite „Rosa Frau“ des Stuttgarter Tagblattes. Auch an der Gründung der Abteilung Frauenstudium an der Volkshochschule Stuttgart war sie beteiligt und hielt ab1919 Vorträge zu frauenpolitischen Themen und zur Planck’schen Rechtslehre.

Mit ihrem Gesinnungsfreund Georg Kropp aus Wüstenrot entwickelte Mathilde Planck die Bausparidee und setzte sich viele Jahre lang in den Organen dieser Gesellschaft für die Verwirklichung des Eigenheimgedankens ein. In Ludwigsburg gründete sie in Ludwigsburg ein modernes Altersheim.

Innere Emigration während der NS-Zeit

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten zog sich Mathilde Planck notgedrungen ins Private zurück. Sie ordnete das Erbe ihres Vaters und widmete sich der Herausgabe seines philosophischen Werkes sowie und dem Schreiben seiner Biografie.

Der Triumph des „Niedrigen, Hässlichen, Gemeinen“ brachte sie oft an den Rand der Schwermut, weil sie erleben musste, wie die „eigene Kraft, die für das Schöne und Gute gestritten hatte“, mit dem Altern immer weniger wurde. In ihren unveröffentlichten autobiografischen Aufzeichnungen schrieb sie über diese Zeit:

„lch habe Hitler immer abgelehnt, war aber nicht in der Lage, irgendetwas gegen ihn zu tun. Ich war so gründlich in die Stummheit gestoßen, dass die Stuttgarter Tageszeitungen keine Silbe mehr von mir zum Druck brachten.“

Auszeichnung für ihr Lebenswerk

An ihrem 90. Geburtstag wurde Mathilde Planck 1951 als erste Frau mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik ausgezeichnet ausgezeichnet. In der Grußadresse hob Bundespräsident Theodor Heuss aber vor allem ihre „treue vaterländische und menschliche Arbeit, der Sie als Tochter und geistige Erbin eines großen Vaters ein Leben in Hingabe gewidmet haben“, hervor. Von ihrem frauen- und sozialpolitischen Engagement war nicht die Rede!

Mit 93 Jahren starb Mathilde Planck am 31. Juli 1953 in Ludwigsburg. Die Erinnerung an sie bleibt unter anderem durch mehrere nach ihr benannte Schulen sowie das Mathilde-Planck-Mentoringprogramm zur Förderung von Frauen in den Wissenschaften lebendig.

Originalbeitrag von Valentina Finckh und Claudia Nowak-Walz für die Internetseite der Frauengeschichtswerkstatt Herrenberg

URL: https://frauengeschichtswerkstatt-herrenberg.de/mathilde-planck/

Mathilde Planck gehört zu den 13 württembergischen Abgeordneten, welche die Frauengeschichtswerkstatt in ihrer Veranstaltung zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts vorstellte.

2014 veröffentlichte die Frauengeschichtswerkstatt das Buch

2014 veröffentlichte die Frauengeschichtswerkstatt das Buch

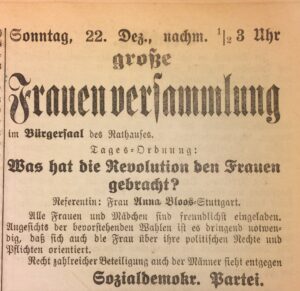

Bei den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919 kandidierte Anna Blos im Wahlbezirk Württemberg-Hohenzollern für die SPD und war am Ende die einzige Frau, welcher der Einzug ins nationale Parlament gelang. Eine Station im Wahlkampf war Sindelfingen, wo sie im Dezember 1918 eine Rede zum Thema „Was hat die Revolution den Frauen gebracht?“ hielt.

Bei den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919 kandidierte Anna Blos im Wahlbezirk Württemberg-Hohenzollern für die SPD und war am Ende die einzige Frau, welcher der Einzug ins nationale Parlament gelang. Eine Station im Wahlkampf war Sindelfingen, wo sie im Dezember 1918 eine Rede zum Thema „Was hat die Revolution den Frauen gebracht?“ hielt.